近年の光熱費高騰や環境問題への関心の高まりから、「家の省エネ性能」がこれまで以上に重要視されています。「これから建てる家は、夏涼しくて冬暖かい、快適で光熱費のかからない家にしたい」そうお考えの方にぜひ知っていただきたいのが、これからの家づくりの新常識となりつつある断熱基準「HEAT20」です。

特にその中でも「G2」グレードは、快適性とコストパフォーマンスのバランスに優れ、多くの方におすすめできる基準です。

この記事では、

- そもそもHEAT20とは何か?

- G1・G2・G3のグレードごとの違い

- HEAT20 G2を目指す具体的なメリット

- 気になるコストや坪単価の目安

について、家づくりのプロが分かりやすく解説します。

HEAT20 G2とは?20年先を見据えた断熱性能の新基準

HEAT20(ヒート20)とは、「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」という専門家団体が定めた、非常に高い水準の断熱性能基準のことです。

国の定める省エネ基準や、ZEH(ゼッチ)住宅で求められる基準よりもさらに厳しい基準値が設定されており、「冬でも暖房に頼りすぎず、健康で快適な室内環境を実現できるか」という点を重視しています。

なぜ今HEAT20が注目されるのか?国の省エネ基準との違い

日本は先進国の中でも住宅の断熱性能が低いと言われてきました。しかし、2025年からは省エネ基準への適合が義務化されるなど、国を挙げて住宅の高性能化が進められています。

HEAT20が注目される理由は、国の基準を大きく上回る性能目標を掲げている点にあります。

具体的には、以下の3つの社会的背景がHEAT20への注目度を高めています。

1.光熱費の継続的な高騰

電気・ガス料金の高騰は家計に大きな影響を与えています。家の断熱性能を高めることは、冷暖房の効率を上げ、光熱費を直接的に削減する最も効果的な対策になります。

2.健康志向の高まり

室内の温度差によって心臓や血管の疾患を引き起こす「ヒートショック」は、特に高齢者にとって命に関わる問題。断熱性の高い家は、冬でも家中が暖かく、このヒートショックのリスクを大幅に低減してくれます。また、結露を防いで、アレルギーの原因となるカビ・ダニの発生も抑制。家族の健康を守ります。

3.環境問題への意識向上

住宅の省エネは、CO2排出量を削減し、地球温暖化対策に貢献します。サステナブルな暮らしが求められる現代において、HEAT20基準の家を建てることは、未来の子どもたちのためにできる身近なアクションでもあります。

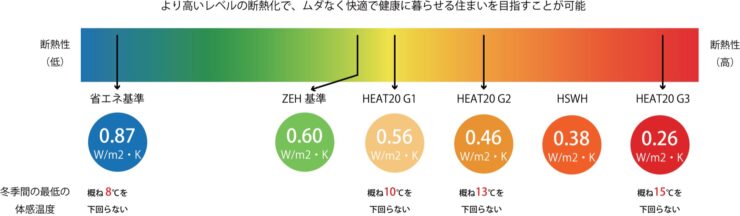

国の基準とHEAT20 G2基準を比較してみましょう。

・国の基準(断熱等級4)

最低限の結露対策が目的の断熱性能です。冬場、暖房のない部屋では室温が8℃程度まで下がることが想定されます。

・HEAT20 G2基準

暖房のない部屋でも室温が概ね13°Cを下回らないレベルを目指すものです。これは、ヒートショックのリスクを大幅に減らし、健康的に暮らせる室内環境の目安とされています。

長く快適に、そして健康的に暮らすためには、国が定める最低限の基準ではなく、HEAT20のようなより高いレベルの断熱性能を目指すことが必要になります。

HEAT20のG1・G2・G3グレードの違いをUA値と室温で比較

HEAT20には、性能の高い順にG3、G2、G1という3つのグレードがあります。性能の違いは「UA値(外皮平均熱貫流率)」という指標で示されます。

UA値とは?

住宅の内部から外部へどれだけ熱が逃げやすいかを示す数値です。壁や窓などの「外皮」を通して熱が伝わる量を計算したもので、数値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高い家といえます。

兵庫県などが含まれる地域区分「6地域」を例に、各グレードのUA値と冬場の最低室温の目安を比較してみましょう。

| グレード | UA値(6地域) | 冬場の最低室温の目安 | 特徴 |

| ヒート20 G3 | 0.26 | 概ね15°C | 暖房に頼らずとも非常に快適な最高水準。建築コストは高くなる。 |

| ヒート20 G2 | 0.46 | 概ね13°C | 少ない暖房で快適な室温を維持可能。コストと性能のバランスに優れる。 |

| ヒート20 G1 | 0.56 | 概ね10°C | ZEH基準よりも高い断熱性能。 |

| ZEH基準 | 0.6 | 概ね8°C | 国が推進する省エネ住宅の基準。 |

| 断熱等級4 | 0.87 | 概ね8℃ | 2025年4月に義務化された最低基準。 |

表を見ると、G2グレードはZEH基準を大きく上回る性能でありながら、最高ランクのG3よりも現実的な目標値であることがわかります。

家づくりでHEAT20 G2を目指すべき4つのメリット

これから家を建てるなら、なぜHEAT20 G2を目指すべきなのでしょうか。 具体的なメリットを4つご紹介します。

メリット1 一年中快適な室内環境で健康的に暮らせる

G2グレードの高い断熱性能は、「夏は涼しく、冬は暖かい」快適な室内環境を叶えます。家の中の温度差が少なくなるため、冬場のヒートショックのリスクを大幅に低減。家族みんなが健康的に暮らせる住まいになります。

メリット2 光熱費を大幅に削減できる高いコストパフォーマンス

優れた断熱性によって、冷暖房効率が格段に向上。エアコンの効きが良くなるため、最小限のエネルギーで快適な室温を保つことができ、月々の光熱費を大幅に削減できます。G3グレードほどの初期投資をかけずに高い省エネ効果が得られることも大きなメリット。長期的なコストパフォーマンスの高さもG2グレードの魅力と言えます。

メリット3 結露を防ぎ、人と家の寿命を延ばす

室内外の温度差によって生じる結露は、カビやダニの発生原因となり、アレルギーや喘息といった健康被害につながります。また、結露による湿気は柱や土台を腐らせ、家の寿命を縮める原因にも。G2グレードの家は、結露の発生を抑制する設計がされているため、人と家の両方を健康で長持ちさせてくれます。

メリット4 国の補助金制度を活用できる

HEAT20 G2グレードの住宅は、国の定める省エネ基準をクリアしているため、「ZEH補助金」など、国の補助金制度の対象となる場合があります。補助金を活用することで、初期コストを抑えながら高性能な住宅を実現できます。

HEAT20 G2を実現するための具体的なポイント

HEAT20 G2の高い断熱性能は、どのようにして実現されるのでしょうか。専門的な内容になりますが、家づくりの打ち合わせでも出てくる重要なポイントを3つご紹介します。

高性能な断熱材の採用

壁や天井、床下には、一般的なグラスウールよりも高性能な断熱材(例:高性能グラスウール、フェノールフォーム、硬質ウレタンフォームなど)を、必要な厚みで隙間なく施工します。断熱材の種類だけでなく、正しい施工技術も性能を左右します。

高性能な窓(サッシ・ガラス)の採用

家の中で最も熱の出入りが大きいのが「窓」です。そのため、窓の性能アップは断熱性能向上に直結する大切なポイント。HEAT20 G2を目指すには、アルミサッシではなく、熱を伝えにくい「樹脂サッシ」や「アルミ樹脂複合サッシ」を選ぶのが一般的です。ガラスも、2枚のガラスの間に空気層やアルゴンガスを封入した「Low-E複層ガラス」や、さらに高性能な「トリプルガラス」が推奨されます。

気密性の確保(C値の向上)

どれだけ高性能な断熱材や窓を使っても、家に隙間があればそこから熱は逃げてしまいます。そのため、隙間の少なさを示す「C値(相当隙間面積)」を高める「気密施工」が重要になります。専門の職人による丁寧な施工はもとより、計画通りの断熱性能を発揮できるかどうかを調べるために気密測定を行うこともあります。

気になるHEAT20 G2のコスト・坪単価は?

HEAT20 G2グレードを実現するための追加コストは、一般的な住宅(断熱等級4)と比較して、坪単価で3万円~5万円程度、総額で100万円~200万円程度が目安と言われています。もちろん、これはあくまで一般的な目安です。使用する断熱材や窓の種類、住宅会社の設計・施工ノウハウによって費用は変動します。

しかし、先にお伝えした通り、光熱費の削減効果や補助金の活用を考慮すれば、初期投資分を回収できる可能性は十分にあります。単純な建築費だけでなく、30年、40年と住み続けた場合のトータルコスト(ライフサイクルコスト)で考えることが重要です。

ヤング開発なら高性能な「HEAT20 G2グレード」の家が標準仕様で選べる!

私たちヤング開発は、兵庫県(神戸・明石・加古川・姫路エリア)を中心に、お客様の快適な暮らしを第一に考えた家づくりを提案しています。

これからの時代に求められる高い省エネ性能と快適性を実現するため、ヤング開発ではZEH基準を大幅に上回る「HEAT20 G2グレード」を標準仕様として採用しています。また、この住宅性能は、GX志向型住宅の省エネ基準をもクリア。高いコストパフォーマンスで高性能な住まいを実現できます。

「HEAT20 G2グレード」の仕様をお選びいただけば「ZEH+」仕様(※1)に適合できます。ZEH+の場合、国の補助金制度「ZEH支援事業」で最大90万円の補助金(※2)が受け取れます。

また、ZEH+の補助額90万円に加え、蓄電システムや直交集成板などの追加設備を設置することで、さらに90万円までの追加補助を受けられます。

▶ZEH補助金(ZEH支援事業)の公式サイトはこちら

ヤング開発のHEAT20 G2標準仕様のポイント

・高性能断熱材を標準採用

壁や屋根裏には、高い断熱性能を持つ吹付硬質ウレタンフォームを標準採用。隙間なく施工することで、家全体を魔法瓶のように包み込み、高い断熱性と気密性を両立します。

高性能サッシで熱の出入りをブロック: 窓には、熱伝導率の低い「アルミ樹脂複合サッシ」と「Low-E複層ガラス」を標準で採用。夏の日差しや冬の冷気を効果的に遮断し、冷暖房効率を最大限に高めます。

・豊富な施工実績とノウハウ

兵庫県の気候風土を知り尽くした設計士が、一棟一棟の立地条件に合わせて最適な断熱設計を行っています。また、お客様の家づくりに活用できる補助金のご案内も行っています。

数多くの高性能住宅を手掛けてきた実績があるからこそ、安心してお任せいただけます。高性能な家づくりにご興味のある方は、ぜひヤング開発までお気軽にご相談ください。

※1 ZEH+とは、ZEHの要件を満たしたうえで、断熱等性能等級6以上の外皮性能を有し、基準一次エネルギー消費量30%以上削減といった基準をクリアした住宅のこと。

※2 補助制度の内容は2025年9月現在の情報です。最新情報は各制度の公式HPをご確認ください。

| ▶GX志向型住宅の省エネ基準をクリア【G2グレード】仕様を全戸無料標準! ヤング開発の高性能な家づくりについてはこちら |

これからの家づくりはHEAT20 G2基準で考えよう

今回は、これからの家づくりの新基準となる「HEAT20 G2」について解説しました。

HEAT20 G2は、国の基準を上回る高い断熱性能により、光熱費の削減はもちろん、家族の健康や家の耐久性にもつながる、メリットの大きい基準です。

初期コストは多少上がりますが、補助金の活用や長期的な光熱費削減を考えれば、十分に価値のある投資と言えるでしょう。

「家の資産価値」を守るためのHEAT20 G2

これからの時代、HEAT20 G2を目指すことは、大切な「家の資産価値」を維持し、さらに高めることにつながります。

2025年4月に、すべての新築住宅に省エネ基準(断熱等級4)への適合が義務化されました。これにより、住宅の省エネ性能は「付加価値」ではなく、「当たり前の最低条件」になったのです。裏を返せば、この基準を満たさない、あるいは最低限の性能しかない住宅は、将来的に価値が下がる可能性があります。

一方、国の最低基準を大きく上回るHEAT20 G2グレードの住宅は、将来にわたって「高性能住宅」としての価値を保ちやすくなります。そのため、売却や賃貸を考える際にも、大きな強みとなるでしょう。20年、30年先を見据えたとき、HEAT20 G2は家族の快適な暮らしだけでなく、大切な資産を守るための確かな選択と言えるのではないでしょうか。

「我慢しない快適さ」が暮らしの質を高める

HEAT20 G2グレードで家づくりをする最大のメリットは、光熱費を気にして「冷暖房を我慢する生活」から解放されることにあります。

- 冬の朝、布団から出るのが辛くない

- 夏、帰宅した瞬間のモワッとした熱気がない

- 家中どこにいても温度差が少なく、薄着で過ごせる

このような「我慢しない快適さ」は、日々のストレスを軽減し、暮らしの質そのものを大きく向上させてくれます。また、断熱性能が高いと、吹き抜けやリビング階段といった開放的な間取りを採用しても快適性が損なわれにくくなるため、設計の自由度が高まるというメリットもあります。

家づくりは、家族の未来をつくる大切なプロジェクト。ヤング開発では、HEAT20 G2グレードの高性能住宅を標準仕様でご提供し、お客様一人ひとりの理想の暮らしを形にするお手伝いをしています。

20年、30年先も「この家を建てて本当に良かった」と思える住まいを実現するために、ぜひHEAT20 G2グレードを基準に家づくりを検討してみてはいかがでしょうか。

2026年1月 (6)

2025年12月 (10)

2025年11月 (10)

2025年10月 (10)

2025年9月 (10)

2025年8月 (10)

2025年7月 (10)

2025年6月 (10)

2025年5月 (10)

2025年4月 (9)

2025年3月 (8)

2025年2月 (11)

2025年1月 (9)

2024年12月 (11)

2024年11月 (9)

2024年10月 (10)

2024年9月 (8)

2024年8月 (10)

2024年7月 (9)

2024年6月 (11)

2024年5月 (19)

2024年4月 (9)

2024年3月 (8)

2024年2月 (7)

2024年1月 (9)

2023年12月 (9)

2023年11月 (8)

2023年10月 (10)

2023年9月 (10)

2023年8月 (8)

2023年7月 (8)

2023年6月 (10)

2023年5月 (7)

2023年4月 (9)

2023年3月 (9)

2023年2月 (9)

2023年1月 (8)

2022年12月 (11)

2022年11月 (8)

2022年10月 (8)

2022年9月 (8)

2022年8月 (7)

2022年7月 (8)

2022年6月 (7)

2022年5月 (8)

2022年4月 (8)

2022年3月 (8)

2022年2月 (8)

2022年1月 (8)

2021年12月 (8)

2021年11月 (7)

2021年10月 (7)

2021年9月 (8)

2021年8月 (8)

2021年7月 (8)

2021年6月 (8)

2021年5月 (8)

2021年4月 (8)

2021年3月 (7)

2021年2月 (8)

2021年1月 (8)

2020年12月 (8)

2020年11月 (8)

2020年10月 (7)

2020年9月 (8)

2020年8月 (8)

2020年7月 (8)

2020年6月 (8)

2020年5月 (9)

2020年4月 (8)

2020年3月 (8)

2020年2月 (8)

2020年1月 (8)

2019年12月 (8)

2019年11月 (8)

2019年10月 (8)

2019年9月 (8)

2019年8月 (8)

2019年7月 (8)

2019年6月 (8)

2019年5月 (8)

2019年4月 (8)

2019年3月 (8)

2019年2月 (8)

2019年1月 (8)

2018年12月 (7)