こんにちは、ヤング開発です。

今回は、神戸市西区大津和にある限定2区画の分譲地「ローズビレッジ西区大津和」で公開中のモデルハウスをご紹介します!

「ローズビレッジ西区大津和」は、通勤・通学・買い物の3つの便利が揃う魅力的なロケーションの分譲地です。

スーパーやドラッグストアは徒歩10分圏内!

さらに、小・中・高の学校がまとまって近隣に位置し、子育て世代にとって嬉しい環境です♪

それでは早速、当社の設計担当者によるこだわりポイントをご紹介します。

●25帖超えの広さとダイナミックな吹抜けで開放感たっぷりのLDK

室内に入ってまず目を引くのは、広くて開放的なLDK。

その面積は、なんと25.36帖という広さ!

センター部分に設けたおしゃれなオープン階段のある吹抜け空間から、明るくやわらかな光が降り注ぎます。

LDK内はもちろん、1階と2階もゆるやかにつながることで、家族のコミュニケーションが自然と増える心地良い場所になりそうです。

●コートやベビーカーもゆったり収まる充実の玄関クローク

玄関脇には、大容量のクロークを設けました。

可動式の棚を採用しているので、背の高いブーツや長靴も楽々収納可能!

さらに、高さの変えられるハンガーパイプを設置しているため、外出時のコートやジャケット、バッグなどを掛けるのにも便利です。

●配膳&片付けが楽々♪おしゃれな横並びダイニング

ペニンシュラ型のキッチンにダイニングテーブルを並べて、横並びのレイアウトに。

配膳や片付けが楽なだけでなく、お子様の学習を見守るにもピッタリの配置です。

連なるペンダントライトと、空間をゆるやかに仕切る意匠性の高い飾り棚を組み合わせ、まるでショールームのようなおしゃれな雰囲気になりました。

●家族の楽しみ広がる大空間ポーチテラス

リビングに面した窓から直接出入りできるテラスは、奥行きたっぷりの広々タイプ。

お子様の遊び場として、アウトドアリビングとして、家庭菜園を楽しむ場として、家族のおうち時間をさらに充実させるスペースになりそうですね♪

現在、事前に見学予約いただいた方限定のご来場キャンペーンに加え、ご契約特典が満載の夏の大感謝祭を開催しています。

ぜひ一度ご見学にお越しくださいね!

▼ローズビレッジ西区大津和【公式HP】はこちら▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/1kobe/rv_nishiku-ootsuwa/

▼見学予約はこちら▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/1kobe/rv_nishiku-ootsuwa/reserve/

▼キャンペーン詳細はこちら▼

こんにちは、ヤング開発です。

最近は、SNSの影響やおうち時間の増加により、マイホームのインテリアにこだわる方が増えています。

そんな中で人気を集めているのが「ホテルライク」なインテリア。

家のメイン空間であるリビングを、生活感がなくラグジュアリーで落ち着いた雰囲気のホテルライクテイストにしたいと考える方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ホテルライクなリビングをつくるコツを紹介します!

●生活感を隠す収納を活用

ホテルライクな空間は、生活感のないスタイリッシュさが特徴。

生活雑貨や家電をサッとしまえるような使い勝手の良い収納を設置しましょう。

リビング横にファミリークローゼットを設けるのもおすすめです。

●カラーはシンプルなモノトーンやダーク系に統一

使用するカラーはシンプルなモノトーンやダーク系に統一すると、重厚で上品な雰囲気が演出できます。

テーマカラーを決め、使用するのは3色程度に絞りましょう。

●家具は低め&シンメトリーを意識

重心が低めの家具を置くことで、圧迫感のない開放的な空間づくりができます。

家具や収納を配置したり、照明を設置したりする際は、ぜひシンメトリー(左右対称)を意識して。

このひと工夫で、安定感や安心感のある美しい空間を実現できますよ。

●上質な素材をセレクト

ホテルライクなインテリアでは、高級感を演出することがとても大切。

鏡面調仕上げの床材やタイル貼りの壁、レザーや大理石を用いた家具などを選んで、リビングの高級感をアップさせましょう。

●間接照明を採用

光源が直接目に入らない間接照明は、リラックス感とラグジュアリーな雰囲気を出すのにぴったりの要素です。

折り上げ天井などに間接照明を組み合わせれば、落ち着きのある上質なリビングが実現できます。

心地よいリラックス感と上質なおしゃれさが両立するホテルライクなリビング。

今回ご紹介したコツを参考に、ぜひマイホームに取り入れてみてはいかがでしょうか?

ヤング開発では、ご希望の間取りやデザインを実現する「注文家創り」を展開しています。

ホテルライクな家づくりも、ヤング開発にぜひお任せください!

住宅の購入や建築を考える際、重要なポイントのひとつが断熱性能です。快適な居住空間を維持し、エネルギー効率を高めるためには、適切な断熱が欠かせません。

この記事では、住宅の断熱性能を評価する指標である「断熱等級」について詳しく解説します。さらに、2022年に新たに設けられた断熱等級5・6・7や、2025年度以降に義務化される等級についても紹介します。

「断熱性が高い家に住みたいけれど、どのレベルが正解か分からない」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

住宅の「断熱等級」とは?基準はある?

まずは「断熱等級」について、その概要や等級レベルの違い、基準を詳しく解説していきましょう。

断熱等級は住宅性能を評価する指標

断熱等級は正しい名称を「断熱性能等級」といい、2000年施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づく「住宅性能表示制度」で評価される項目のひとつです。住宅性能表示制度は、10分野32項目に分けられた住宅性能を第三者機関が客観的に評価し、購入者などに分かりやすく示す「住宅の通知表」ともいえる存在です。

断熱等級は等級1~7の7段階に分けられ、数字が大きいほどに建物の断熱性が高いことを示します。

住宅性能表示制度では認定後に「住宅性能評価書」が交付され、断熱等級は「温熱環境に関すること」という分野内の項目として、その等級を確認することができます。

断熱等級1~7の違い

断熱等級は、制度が開始した2000年当初では1~4の等級が設けられていましたが、その後の2022年には等級5~7が追加されています。

各等級の違いは以下の通りです。

【断熱等級の施行年月と内容】

| 断熱等級 | 施行年月 | 内容 |

| 等級1 | - | 昭和55年 旧省エネ基準未満(無断熱) |

| 等級2 | 2000年4月 | 昭和55年 旧省エネ基準 |

| 等級3 | 平成4年 新省エネ基準 | |

| 等級4 | 平成11年 次世代省エネ基準 | |

| 等級5 | 2022年4月 | 「ZEH」と同水準 |

| 等級6 | 2022年10月 | 「HEAT20 G2」とおおむね同水準 |

| 等級7 | 「HEAT20 G3」とおおむね同水準 |

ちなみに、2021年に国土交通省が公表した資料(※)では、断熱等級4に相当する断熱性能を持つ住宅は全国でたった13%という結果でした。9割近くの住宅は断熱等級3以下の水準で、約3割は断熱等級1の無断熱に相当する低レベルの性能であることが判明しています。

十分な断熱性能を持たない住宅は、快適性が低く冷暖房効率が悪いだけでなく、健康被害や住宅寿命低下のリスクも抱えます。今後住宅購入を検討するならば、断熱性能は特にこだわるべき要素といえるでしょう。

※出典:2021年国土交通省 社会資本整備審議会 建築分科会資料

断熱等級の基準値「UA値」

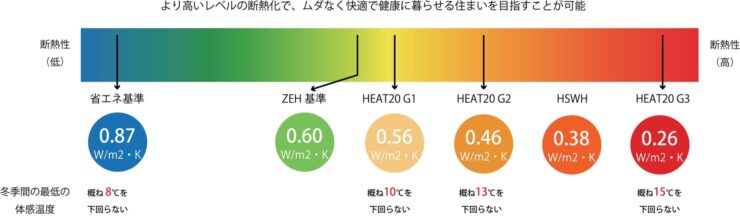

断熱等級の評価には、「UA値」という基準値が用いられます。

UA値は「外皮平均熱貫流率」のことで、室内から屋外への熱の逃げやすさを示す数値です。

外皮(屋根・外壁・床・窓など)を伝って室内から逃げる熱の量を、外皮面積で割り算出するため、UA値が小さいほどに熱が逃げにくく、断熱性能および省エネ性能が高いことを示します。

日本はエリアによる気温差が激しいため、断熱等級の基準となるUA値は8つに分けられたエリアごとに設定されています。各エリアの数値は以下の通りです。

【地域区分別 断熱等級とUA値】

| 地域区分と主要都市 | ||||||||

| 1 旭川 | 2 札幌 | 3 盛岡 | 4 仙台 | 5 宇都宮 | 6 東京・大阪 | 7 鹿児島 | 8 那覇 | |

| 等級1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 等級2 | 0.72 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 2.35 | - | ||

| 等級3 | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.81 | - | ||

| 等級4 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | - | |||

| 等級5 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | - | ||||

| 等級6 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | - | ||||

| 等級7 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | - | ||||

参考:国土交通省|省エネ性能表示制度 ラベル項目の解説「断熱性能」

2022年に新設された断熱等級5・6・7

住宅性能表示制度が施行されたのは2000年ですが、断熱等級は1979年の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」により定められた省エネ基準が反映されていました。

政府は、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、省エネ法を段階的に改正しています。

これらを背景に、2022年4月に断熱等級5が、同年10月には断熱等級6・7が新設されました。

断熱等級5は、政府が補助金制度などを設けて推し進める「ZEH(ゼッチ)」相当の断熱性能です。さらに、断熱等級6・7は国際的にも劣らない断熱基準として注目されている「HEAT20」のG2・G3に相当する性能です。政府がスピード感を持って断熱に関する制度の改正を進めていることもあり、今後建てられる住宅は、現在の一般住宅に比べ断熱性・省エネ性が飛躍的に進化していくでしょう。

2025年度以降は断熱等級4への適合が義務化

2022年6月に公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」をもとに、建築物省エネ法が改正されました。

これにより、2025年4月からすべての新築住宅・非住宅において、省エネ基準への適合が義務化されることが決定しました。

現行制度で省エネ基準への適合が義務付けられているのは、非住宅で床面積300㎡以上の中・大規模の建物のみ。中・大規模の住宅では「届出」義務が、それ以外の小規模住宅と非住宅は「説明」義務が課せられています。

省エネ基準における断熱性能では、断熱等級4以上が要件となっています。今後は住宅を含むすべての建物に省エネ基準適合が義務化されることで、2022年までは最高レベルであった断熱等級4が、一転して最低レベルの断熱性能になるのです。

さらに、2030年度以降は断熱等級5以上が義務化予定となっており、住宅の断熱性能は今後ますます強化される見通しです。

これから家を購入する際におすすめの断熱等級は?

2025年は断熱等級4が、2030年には断熱等級5が義務化されることを考えれば、数年先に国の最低レベルとなる性能は確保しておきたいところ。これから家を建てるならば、断熱等級5以上の性能が望ましいでしょう。

断熱等級5は、省エネ住宅で言うところのZEH住宅や長期優良住宅に相当する断熱性能です。冬の寒さや夏の暑さを感じにくく、確かな断熱性を感じられるでしょう。太陽光発電システムなどを組み合わせれば、光熱費の大幅な削減も見込めます。

ただし、より温度差の少ない快適性や省エネ性を感じたいのであれば、等級6相当の「HEAT20 G2」グレード以上の性能を検討しましょう。

まとめ|兵庫で高断熱の家を建てるならヤング開発へ

2025年度以降は断熱等級4以上が義務化されることもあり、家の断熱性能への注目度はさらに高まっていくでしょう。

断熱性が高い家は、快適性や省エネ性がアップし、光熱費削減や健康リスクの低下につながります。

今後の家づくりを検討するならば、2030年に義務化が予定されている等級5を超える性能を確保することがおすすめです。

また、断熱性能の強化が急ピッチで進められている昨今では、住宅会社によって断熱性能に対する理解度や施工精度にムラが生じているのが現状です。断熱性にこだわってマイホームの購入を検討するならば、住宅性能評価書の取得や省エネ住宅施工に関する実績が豊富な住宅会社を選びましょう。

兵庫で家づくりを手掛けるヤング開発は、ZEHビルダーの先駆け的な存在として高断熱住宅の施工を数多く行ってきました。現在提供する住宅は、全戸ZEH仕様が標準となっているだけでなく、さらに選べる無料標準として、断熱等級6に相当する「HEAT20 G2」グレードを設定しています!

1年中快適で光熱費の心配がない高断熱住宅なら、ヤング開発にぜひお任せください。

こんにちは、ヤング開発です。

「遠くまで出かけなくてもアウトドア気分を楽しみたい!」

そんな風に考えたことはありませんか?

マイホームに屋外とつながるデッキがあれば、家で手軽にアウトドアが楽しめます♪

BBQや家庭菜園はもちろん、夏はお子様の水遊びスペースとしても大活躍する魅力的なデッキ。

今回は、真似したくなる素敵なデッキの施工事例をご紹介します。

●回遊性のある2wayリビングテラス

リビングとキッチンの2方向から出入りできるタイル張りのリビングテラス。

お子様が遊んでいても、室内からゆったりと見守れます。

キッチンで調理した料理も楽々持ち出せるため、アウトドアでのティータイムや晩酌にもぴったりです。

●L字型ウッドデッキのアウトドアリビング

リビング&庭に直結したL字型のウッドデッキ。

ガーデンテーブルとチェアを設ければ、開放的なアウトドアリビングに!

「おうちキャンプ」や「ベランピング」を楽しむこともできそうですね。

●おしゃれなカフェ風のタイルデッキ

乱型の割石タイルを敷き詰めて、おしゃれなカフェ風デッキが完成!

ナチュラルテイストのガーデンテーブル&チェアを設置すれば、こだわり空間で贅沢なひと時を過ごせそうですね。

●リビングにつながる広々ウッドデッキ

おうちカフェやプランター菜園など、気軽にアウトドアが楽しめるウッドデッキです。

デッキと同テイストのフェンス付きで、人目を気にせずゆったり過ごせるのも魅力的なポイント。

20帖のLDKとつながり、開放感も抜群です!

気軽にアウトドアが楽しめ、おうち時間をさらに充実させるデッキ。

ヤング開発では、お客様の理想やライフスタイルに応じて魅力あるさまざまなプランをご提案いたします!

庭やデッキを最大限活かしたマイホームを実現したいとお考えの方は、ぜひヤング開発にご相談ください。

こんにちは、ヤング開発です。

今回は、電車・車ともにアクセス良好で暮らしやすい環境が整う「ローズビレッジ土山駅北Ⅱ」をご紹介します。

「ローズビレッジ土山駅北Ⅱ」は、良好な住環境が守られる「第一種低層住居専用地域」内の分譲地です。

JR土山駅へ自転車6分と、駅近の立地が魅力で通勤・通学にも便利♪

第二神明道路と加古川バイパスへ乗り入れる明石西インターへも近く、車での移動もスムーズです。

分譲地周辺の買い物施設は「イオン土山店」や「マックスバリュ東加古川店」といった大型スーパーから、ドラックストア、コンビニ、100円ショップといった専門店まで多彩に揃うため、便利で充実した生活が叶います。

子育て世代にとって嬉しいポイントは、私立エミールこども園まで徒歩4分の近さであること!

忙しいご家庭や荒天時でも送り迎えがしやすく、毎日の負担を大きく減らせそうですね。

徒歩圏内には松ノ下第2・3公園や勝負公園など、小さなお子様を遊ばせるのにピッタリなスポットも多く揃い、お散歩にも最適です。

さらに、日々の暮らしに欠かせない郵便局や銀行、内科や歯科といったクリニックも充実し、あらゆるシーンで不便を感じることのない快適な暮らしが実現します!

「ローズビレッジ土山駅北Ⅱ」は、平均敷地面積約45坪と約6mの道路幅を確保したゆとりある住環境が自慢の分譲地。

ぜひ現地に訪れて、便利な周辺環境や広々とした敷地を体感してみてくださいね。

ヤング開発では現在、光熱費が0に近づくZEHと保険料が割安になる省令準耐火構造が全戸で無料標準!

さらに、夏の大感謝祭開催中につき、ZEHを超える断熱性能の「HEAT20・G2グレード」仕様またはIoT住宅仕様のいずれかお好きなほうをお選びいただけます。

注文家創りは定価50万円までのオプション付き、完成モデルはカーテンや照明器具、エグゼクティブ意匠付きとなっています。

WEBから見学予約の上、ご来場いただいた方には、3000円分のQUOカードをプレゼント!

※アンケートにお答えいただいた1組1家族様1回限り。なくなり次第終了。

詳しくは「ローズビレッジ土山駅北Ⅱ」公式WEBサイトをご確認ください!

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/3kakogawa/rv_tsuchiyama-ekikita2/

▼見学予約フォームはこちら▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/3kakogawa/rv_tsuchiyama-ekikita2/reserve/

▼資料請求はこちら▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/3kakogawa/rv_tsuchiyama-ekikita2/contact/

少しでもご興味がございましたら、ぜひお気軽に現地をご見学くださいね!

※本記事は2024年7月現在の情報に基づいて作成されたものです。

各分譲地の最新情報につきましては、公式HPをご確認ください。

こんにちは、ヤング開発です。

最近人気のファミリークローゼットは、これから家を建てるならぜひ検討したい収納の一つ。

ヤング開発でも、多くのお住まいでファミリークローゼットが採用されています!

今回は、ファミリークローゼットのメリットをあらためてご紹介し、計画時に考慮すべきポイントをあわせて解説します。

●ファミリークローゼットのメリット

・家事動線を短縮できる

・各部屋を広く使える

・片付きやすい家になる

ファミリークローゼットの位置を工夫することで、家事動線を短縮できます。

例えば、洗濯場所の近くに設ければ「洗う・干す(乾燥させる)・畳む・収納する」という一連の作業が、短い動線で完結します。

さらに、収納場所をファミリークローゼットに集約することで、それぞれの部屋に大きなクローゼットを設ける必要がなく、各部屋の面積を広く取れることも大きなメリット!

玄関横やリビング近くにファミリークローゼットを設ければ、家族それぞれ片付けの習慣が付き、衣類や荷物が雑多に散らかることも少なくなります。

●ファミリークローゼットの計画ポイント

ファミリークローゼットを採用する際に考慮すべきポイントは次のとおりです。

・帰宅動線や洗濯動線に合わせて設ける

・家族の人数や収納量を考えてシミュレーションする

ファミリークローゼットは、家事動線・生活動線に合わせて配置するとメリットを最大限に発揮します。

帰宅後に片付けがスムーズになる「ただいま動線」や、料理や洗濯が楽になる「家事楽動線」などを実現すれば、マイホームの暮らしやすさが格段にアップします!

また、収納スペースが狭すぎた(広すぎた)と後悔しないように、家族人数や収納するものの量をよく考えて具体的にイメージすることも大切です。

ヤング開発では、ご希望の間取りやデザインを実現する「注文家創り」を展開しています。

「使い勝手の良い収納を設けたい」とお考えの方は、ヤング開発までぜひご相談ください。

こんにちは、ヤング開発です。

室内を快適な温度に保つ高気密高断熱住宅は、夏の暑さ対策にも有効です。

冷暖房を使用しても少ないエネルギー消費で家中を効率よく適温にするため、光熱費を細かく気にする必要がありません♪

気密性・断熱性が高い住まいに暮らすことで、熱中症など夏場の代表的なリスクを少なくすることができます。

今回は、室内温度と住環境の関係性、高気密高断熱住宅の重要性をお伝えします。

●夏の熱中症、発生場所は「住居」が最多の4割

日差しの強い屋外で発生するイメージを持つ方も多い熱中症ですが、消防庁が発表するデータ(※1)によると、最も発生件数が多い場所はなんと住居!

熱中症件数の4割が、実は住宅内で発生しているのです。

家の中は屋外と異なり、暑さ対策やこまめな水分補給を怠りがち。

特に高齢者などは、常時のエアコン稼働に慣れておらず、室内の温度と湿度が異常に上がってしまうケースも少なくありません。

※1 総務省|令和5年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況

●適切な室内温度は人の健康を守る

世界保健機関WHOでは、住宅の劣悪な温熱環境が人の健康にさまざまなリスクを及ぼすとして、「冬季室温18℃以上(強く勧告)」、「夏季室内熱中症対策(条件付き勧告)」を推奨しています。

国土交通省の発表するデータ(※2)によると、断熱性の高い住宅環境は、高血圧・動脈硬化・循環器疾患の予防に有意に働くだけでなく、健康診断の数値を良く保ち、身体活動を増加させる、といったエビデンスが示されています。

温度差によるヒートショックなどの健康被害リスクを少なくし、健康的な活動が行えるようにすれば、介護の要らない健康寿命を延ばすことにつながります。

※2 国土交通省|住宅宅地分科会話題提供2019.12.23「住宅の温熱環境と健康の関連」

年間を通して家の中の温度を快適に保ち、温度差の少ない住環境で暮らせる高気密高断熱住宅には、健康リスクを回避する大きなメリットがあります。

ヤング開発の家は、標準仕様で高断熱仕様の「HEAT20 G2グレード」が無料で選べます!

快適で光熱費のかからないマイホームを建てたいとお考えの方は、ヤング開発の家づくりにぜひご注目ください♪

こんにちは、ヤング開発です。

住宅業界の先駆けとしてZEH住宅を標準仕様で提供してきたヤング開発ですが、今年からは、さらに高い断熱性能を持つ「HEAT20 G2グレード」を無料で選べる標準仕様として展開しています。

現在「HEAT20 G2グレード」のモデルハウスが続々完成してきております!

今回は、あらためて「HEAT20 G2グレード」の魅力をご紹介します。

●「HEAT20」とは?

HEAT20(ヒート20)は「20年先を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会」の略称です。

世界的にみても断熱レベルの低い日本の住宅の現状を受け世界基準での断熱性能を示した点が評価され、HEAT20は今後目指すべき性能として大きく注目されています。

HEAT20では住宅の断熱・遮熱性能を評価し、日本を8つに分けたエリアごとに基準値を設け、G1~G3の3段階のグレードで断熱性能を示しています。

【G1】冬季室温:10~13℃を下回らない 省エネ性:省エネ基準より約20~40%削減

【G2】冬季室温:13~15℃を下回らない 省エネ性:省エネ基準より約35~60%削減

【G3】冬季室温:15~16℃を下回らない 省エネ性:省エネ基準より約55~80%削減

●「HEAT20 G2グレード」の家のメリット

・温度差の少ない一年中快適な住環境が保てる

・省エネ効果で光熱費の節約が期待できる

・アレルギーや喘息を起こしにくい健康的な住まいになる

・家の資産価値が高まる

・G3に比べ初期コストを抑えられる

「HEAT20 G2グレード」の家は、ZEH住宅や長期優良住宅を超える断熱性能を持つため、暑さや寒さが厳しい季節でも快適な室内温度を保ち、高い省エネ性を示します。

また、最高グレードG3の家は冬季の暖房費を極限まで下げられるレベルの断熱性ということで、開口部の窓も小さくどちらかと言えば寒冷地で効果を発揮する仕様です。

近畿地方ではG2で十分だといえるでしょう。

わずかな冷暖房の稼働でもさわやかで心地よい、ヤング開発の「HEAT20 G2グレード」の家、ぜひモデルハウスで実際に体験してみてくださいね。

こんにちは、ヤング開発です。

戸建て住宅の階段は、一昔前まで玄関ホールや廊下に配置するのが一般的でしたが、最近ではおしゃれなデザインの階段や配置のバリエーションが増え、あらゆるパターンから選択できるようになりました。

上下階をつなぐ役割だけでなく住まいを彩るアクセントとしても、階段にこだわりたいという方が多いのではないでしょうか。

今回は、階段の種類や配置を実例とあわせて紹介します。

マイホームのアイデアをお探し中の方は、ぜひ参考にしてくださいね。

●インテリアのアクセントになる「オープン階段」

踏板と骨組みのみでつくられるオープン階段(スケルトン階段)は、階段がインテリアのアクセントとなりおしゃれな空間づくりができると人気のデザインです。

おしゃれなだけでなく、室内が開放的で広々とした印象になるのもメリットのひとつです。

●家族コミュニケーションがはかどる「リビング階段」

リビング内に階段を設けるリビング階段は、LDKから2階への移動がしやすく、家族で顔を合わせる機会が増えるメリットがあります。

ただし、2階の暑さ寒さがリビングに伝わりやすい特性もあるため、しっかりと断熱性を高め温度差の少ない家にすることが重要です。

●テレワークスペースにも最適な「スキップフロア付き階段」

階段の中ほどにスキップフロアを設ける間取りであれば、限られた空間を広く使えます。

空間全体がゆるやかにつながるため、家族がそれぞれの場所で過ごしていても気配を感じられる程よい距離感が得られます。

テレワークスペースとして、趣味スペースやお子様の遊び場として、柔軟に使える魅力的な空間になるでしょう。

新築住宅を建てるなら、階段にもこだわることで空間の充実度は格段にアップします!

生活動線やインテリアの統一感へ考慮しながら、種類や素材、配置を検討してみてくださいね。

ヤング開発では、分譲住宅でもご希望の間取りやデザインを実現する「注文家創り」を展開しています。

こだわりの家づくりなら、ヤング開発におまかせください。

こんにちは、ヤング開発です。

今回は、徒歩10分圏内にあらゆる施設が揃うプレミアムな立地が自慢の「ローズビレッジ宝殿駅前レジデンス」をご紹介します。

「ローズビレッジ宝殿駅前レジデンス」は、JR宝殿駅まで徒歩8分の近さ!

新快速停車駅であるJR加古川駅までわずか1駅のため、都心部への通勤・通学も楽々です。

また、スーパーやドラッグストア、100円ショップや多彩な飲食店が揃う大型ショッピングセンター「アイモール高砂」までは、たったの徒歩3分!

日々のお買い物から週末の外食まで、いつでも便利にご利用いただけます。

ホームセンターやコンビニ、人気の業務スーパーなどへも徒歩10分以内で到着できるため、買い物に困ることなく充実した生活が送れます♪

また、緑豊かな大型公園「高砂総合運動場」までは徒歩7分。

お子様とのアクティビティや、ちょっとした散歩、運動などにもおすすめのスポットです。

さらに、保育園と小学校へも徒歩9分内という近さだから、送り迎えしやすく、お子様の通学も安心して見守れます。

子育てしやすい充実の住まい環境を実感していただけるはず♪

日々の暮らしに欠かせない医療施設や金融機関も、自転車や自動車を使わなくても行ける距離に複数揃っています。

緊急時や体調不良の時でも身近に病院があると安心できますね。

「ローズビレッジ宝殿駅前レジデンス」は、絶好の充実環境にもかかわらず、平均敷地面積約45坪とゆとりの広さを確保しています。

ぜひご家族全員で現地を訪れて、新しい生活のイメージを膨らませてみてくださいね♪

ヤング開発では現在、光熱費が0に近づくZEHと保険料が割安になる省令準耐火構造が全戸で無料標準!

さらに、夏の大感謝祭開催中につき、ZEHを超える断熱性能の「HEAT20・G2グレード」仕様またはIoT住宅仕様のいずれかお好きなほうをお選びいただけます。

注文家創りは定価50万円までのオプション付き、完成モデルはカーテンや照明器具、エグゼクティブ意匠付きとなっています。

WEBから見学予約の上、ご来場いただいた方には、3000円分のQUOカードをプレゼント!

※アンケートにお答えいただいた1組1家族様1回限り。なくなり次第終了。

詳しくは「ローズビレッジ宝殿駅前レジデンス」公式WEBサイトをご確認ください!

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/4takasago/rv_houdenekimae-residence/

▼見学予約フォームはこちら▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/4takasago/rv_houdenekimae-residence/reserve/

▼資料請求はこちら▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/4takasago/rv_houdenekimae-residence/contact/

少しでもご興味がございましたら、ぜひお気軽に現地をご見学くださいね!

※本記事は2024年6月現在の情報に基づいて作成されたものです。

各分譲地の最新情報につきましては、公式HPをご確認ください。

2024年7月 (8)

2024年6月 (12)

2024年5月 (21)

2024年4月 (10)

2024年3月 (8)

2024年2月 (8)

2024年1月 (9)

2023年12月 (9)

2023年11月 (8)

2023年10月 (10)

2023年9月 (10)

2023年8月 (9)

2023年7月 (8)

2023年6月 (10)

2023年5月 (7)

2023年4月 (9)

2023年3月 (9)

2023年2月 (10)

2023年1月 (9)

2022年12月 (14)

2022年11月 (8)

2022年10月 (9)

2022年9月 (9)

2022年8月 (7)

2022年7月 (8)

2022年6月 (7)

2022年5月 (8)

2022年4月 (8)

2022年3月 (8)

2022年2月 (8)

2022年1月 (8)

2021年12月 (8)

2021年11月 (7)

2021年10月 (7)

2021年9月 (8)

2021年8月 (8)

2021年7月 (8)

2021年6月 (8)

2021年5月 (8)

2021年4月 (8)

2021年3月 (7)

2021年2月 (8)

2021年1月 (8)

2020年12月 (8)

2020年11月 (8)

2020年10月 (7)

2020年9月 (8)

2020年8月 (8)

2020年7月 (8)

2020年6月 (8)

2020年5月 (9)

2020年4月 (8)

2020年3月 (8)

2020年2月 (8)

2020年1月 (8)

2019年12月 (8)

2019年11月 (8)

2019年10月 (8)

2019年9月 (8)

2019年8月 (8)

2019年7月 (8)

2019年6月 (8)

2019年5月 (8)

2019年4月 (8)

2019年3月 (8)

2019年2月 (8)

2019年1月 (8)

2018年12月 (8)